21 décembre 2023

SOLSTITIUM

OPTIMUM SOLSTITIUM TIBI OPTO

Joyeux solstice d'hiver

et

heureuse année MMXXIV

Pour rappel :

https://nouvelle-librairie.com/boutique/a-paraitre/les-nobles-voyageurs/

Écrit par Archaïon dans Opera omnia | Lien permanent | Tags : nouvelle librairie, littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

12 juin 2023

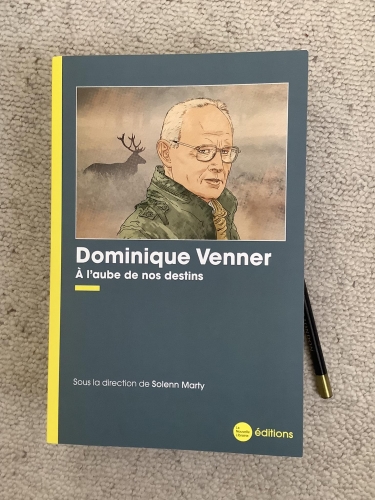

Dominique Venner, dix ans après

Comme tant d’autres, je fus abasourdi d’apprendre, par la toile comme cela devenait déjà la règle, le suicide à Notre-Dame, le 21 mai 2013, de mon ami Dominique Venner. Né en 1935, l’ancien activiste de l’Algérie française puis d’une droite européiste et révolutionnaire jusqu’en 1968, année de son retrait, était alors devenu un spécialiste des armes et de la chasse avant de publier une dizaine d’essais historiques d’une réelle profondeur et d’une parfaite limpidité.

Je songe, dans le désordre, à Le Cœur rebelle, splendide adieu à son incandescente jeunesse, à son magnifique Dictionnaire amoureux de la chasse ou encore à son Histoire critique de la Résistance…, qu’il me dédicaça comme suit : « à C.G., qui résiste depuis 2000 ans ». Comme autres livres à mon sens fondateurs, je citerais aussi son essai sur Ernst Jünger et Histoire et tradition des Européens. Je mentirais quant à ma totale objectivité pour évoquer cet homme dont je chroniquais les livres et qui me lisait, avec qui j’ai eu nombre d’échanges par écrit, par téléphone ou face à face. Dominique Venner - pourquoi le nier ? - m’en imposait, en raison certes de son refus de la décadence et de son espoir d’un réveil de l’Europe « en dormition », mais aussi à cause de la manière impeccable qu’il avait d’incarner une sensibilité anachronique au suprême. J’avais l’impression de rencontrer un stoïcien romain, un émule British de Caton d’Utique.

Voilà que ses amis de l’Institut Iliade, fondé à sa demande après son suicide, publient trois livres qui viennent rappeler que dix ans ont passé depuis ce coup de tonnerre. Tout d’abord, le volume III de ses Carnets rebelles, qui couvrent les années 1991 à 1996. Même si ce Samouraï d’Occident, pour citer son livre posthume, ne se livre pas vraiment à l’introspection, ces pages témoignent du labeur titanesque entrepris par Venner pour rédiger livres et articles. Prenant comme modèle Jacques Benoist-Méchin, qui, par exemple avec son Frédéric II ou A l’Épreuve du temps, ses passionnants Mémoires, exerça une influence discrète sur toute une génération, Venner entreprit de refonder, par l’étude acharnée, une pensée à son image, ascétique et chevaleresque, intempestive, que son retentissant suicide entendait authentifier. À chaque page, l’écrivain s’interroge et médite sur notre histoire vue de haut, toujours avec cette gravitas romaine qui fut sa marque : « Tout ce que nous construisons est fragile, menacé, l’amour, le couple, l’enfant, son éducation ». Évidentes sa solitude (« sentiment de vivre sur une planète morte où s’agitent de dérisoires pantins ») et son rejet absolu de la société bourgeoise (d’où sa tendresse pour un écrivain d’ultra-gauche comme Manchette) : d’une totale pudeur, l’homme se révélait profondément blessé par le saccage des forêts, paniqué même par l’enlaidissement du monde, écœuré par la vulgarité de ses contemporains (même, et surtout issus de la droite). Ce qui ne peut que me séduire : sa vision intrinsèquement païenne du monde, héritée d’Homère et d’Héraclite.

Pour célébrer son souvenir, une trentaine d’auteurs se sont ligués pour livrer un fort volume de 350 pages, où Venner est décrit, étudié, loué (sans pour autant sombrer dans l’hagiographie) par des historiens, des philosophes et même deux loyaux adversaires, Benoît Rayski et Jean-Yves Camus. Parmi les contributions, je citerais celle de Sylvain Gougenheim, qui pointe bien les constantes chez Venner, « historien méditatif » : une saine méfiance pour les théoriciens tels que Spengler ou Guénon, la lecture approfondie d’auteurs tels que Jacqueline de Romilly, Lucien Jerphagnon ou Pierre Hadot (Venner me suggéra d’un ton catégorique la lecture du Voile d’Isis), une vision de l’histoire comme philosophie de vie… et un certain désintérêt pour la spatialité, et donc pour la géopolitique, tant Venner avait surtout une âme de moraliste et de réformateur.

Enfin, sa veuve publie un beau livre d’entretien avec mon compatriote Antoine Dresse, philosophe spécialiste de la pensée antimoderne. Venner y apparaît au quotidien, plus anglomane que germanolâtre, lecteur de Gracq et de Montherlant, élégant jusque dans la gestuelle et le choix de ses cravates (je l’ai vu signer ses livres debout), travaillant comme un forçat, stoïque malgré de violentes migraines, attelé à sculpter sa propre statue intérieure. Avec constance, Venner aura tout sacrifié à ses idées ; il aura jusqu’au bout incarné une éthique de la volonté. Dominique Venner, « porteur maudit des forces créatrices », aristocrate au sens le plus noble du terme.

Christopher Gérard

Dominique Venner, Carnets rebelles, volume III, La Nouvelle Librairie,

Solenn Marty éd., Dominique Venner. À l’aube de nos destins, La Nouvelle Librairie, 342 pages, 26€

Clotilde Venner & Antoine Dresse, À la rencontre d’un cœur rebelle. Entretiens sur Dominique Venner, La Nouvelle Librairie, 160 pages, 14.50€

Lire aussi :

http://archaion.hautetfort.com/archive/2013/06/24/venner-samourai-d-occident.html

et

http://archaion.hautetfort.com/archive/2014/05/20/avec-dominique-venner-5374042.html

Il est question de Dominique Venner dans Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Hommages | Lien permanent | Tags : venner, nouvelle librairie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

04 octobre 2022

La greluche et le renard, ou le retour de Thomas Clavel

Naguère (voir ici-même mes chroniques des 19 juillet XX et 29 mars XXI), j’ai eu le plaisir de saluer les débuts d’un jeune romancier, Thomas Clavel, auteur de deux salubres et courageux romans. Un Traître mot dépeignait une France où les crimes de langue seraient punis avec une toute autre sévérité que les crimes de sang et où l’imposture victimaire, la traque des phobies les plus absurdes, la rééducation lexicale seraient devenues la règle.

Hôtel Beauregard mettait en scène la toute-puissance de réseaux sociaux piratés par des êtres maléfiques, que, soit dit en passant, cette atroce Guerre d’Ukraine a fait se multiplier encore davantage, guerriers de clavier ou stratèges de cuisine.

Dédié à Tantale, inventeur du désir, Le Jardin des femmes perdues est donc son troisième roman, ou plutôt, lui aussi, une sorte de conte philosophique - comme une variation contemporaine des Liaisons dangereuses. Avec une belle virtuosité, Thomas Clavel s’est amusé à camper deux types humains antithétiques, deux destins que nous découvrons par le truchement de journaux intimes au ton si différent : Victor, le séducteur, et Magali, la midinette, que la Providence fait habiter dans le même immeuble parisien.

Le premier, nietzschéen caricatural, qui fait songer au Costals des Jeunes Filles, est un vieux marcheur : il « manœuvre comme un doge et bondit comme un dogue » sur ses proies féminines. Son journal n’évite pas le ton emphatique et l’autosatisfaction cynique du joueur. La seconde se révèle une parfaite midinette, mais dans le genre pernicieux (à tout prix, elle veut nuire), pseudo-féministe surie, pimbêche conscientisée collectionnant clichés et tics de langage - et surtout les prudences - de la gauche idéologique (« Quand les gens comprendront que la grosse misogynie historique, c’est un truc à la base de bons blancs bien cathos tradis et bien propres sur eux. Alors on pourra avancer. Alors on pourra parler sérieusement. »).

Le paradoxe est que ce séducteur est un naïf et que cette vertueuse, qui voudrait bien, elle, être séduite, ira jusqu’à dénoncer son voisin pour un viol imaginaire. Thomas Clavel s’amuse à jouer de ce genre de situation limite qui illustre notre modernité tardive, qu’il décrit avec finesse, en explorateur des gouffres.

Christopher Gérard

Thomas Clavel, Le Jardin des femmes perdues, La Nouvelle librairie, 318 pages, 18€ . Les deux premiers romans sont publiés par la même maison.

On dit du mal de Thomas Clavel dans Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : nouvelle librairie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

07 août 2022

Stefan George et l’Allemagne secrète

Étrange figure que celle, à la fois oubliée et occultée, du poète Stefan George (1868-1933), considéré par certains comme le Dante allemand, mort en Suisse près de Locarno, volontairement éloigné de sa patrie en un temps de grand basculement politique. Un trop bref essai de l’historien Benjamin Demeslay vient rappeler au public francophone l’existence de ce poète ésotérique et chef d’école aux allures de gourou, comme en témoignent les étonnants clichés du Maître, qui témoignent d’un art certain de la mise en scène. Traduit en français dès 1941 (chez Aubier – Montaigne), puis oublié et retraduit aux éditions de la Différence en 2009, Stefan George est peu étudié ; il n’existe à son sujet qu’une remarquable biographie en anglais, celle du professeur Robert Norton, Secret Germany. Stefan George and his Circle (Cornell Univ. Press, 2002). Se trouve aussi une grande thèse en français publiée, en 2010, sur ses liens avec Mallarmé, par son traducteur, Ludwig Lehnen.

Peu de choses en somme sur un grand poète et sur son cercle de disciples, qui compta d’immenses esprits tels que Kantorowicz, Klages, Bertram, sans oublier les frères von Stauffenberg, conjurés de l’Attentat manqué contre Hitler du 20 juillet 1944.

Stefan George appartint à ce courant idéaliste, ou « fondamentaliste esthétique », héritier du symbolisme, influencé par Baudelaire et Mallarmé, proche de peintres tels qu’Ensor et Khnopff, radicalement antimoderne, quasi platonicien (y compris dans ses dimensions « homophiles », l’attachement du Maître et de ses disciples n’évitant pas l’équivoque). Dès la fin du XIXème siècle, par ses poèmes et sa revue Feuilles pour l’Art (1892-1919), George illustre et défend une vision radicale de l’art et de la vie sous une forme souvent cryptique, ouvertement ésotérique. Il s’inscrit, comme chez Wagner ou Paul de Lagarde, dans un vaste mouvement postromantique d’affirmation de l’identité germanique et de l’approfondissement de ce que le poète nomme Allemagne secrète. Son recueil, Le Nouvel Règne (1928), le place à l’avant-garde du mouvement national, avec toutes les ambiguïtés que l’on devine. Dès 1933, le nouveau « règne » révèle ses penchants populaciers et criminels. Le poète s’éloigne ; le régime le met à distance après une timide tentative de récupération. Stefan George partage en ce sens le destin malheureux de la Révolution conservatrice et de tous ceux qui rêvèrent à une restauration d’un ordre traditionnel, comme les frères Jünger, Martin Heidegger et Carl Schmitt, qui passèrent rapidement du statut d’alliés potentiels à celui d’adversaires étroitement surveillés. Ce revirement est incarné par la chevaleresque figure du comte Claus von Stauffenberg, disciple favori du Maître, qu’il veilla en 1933, futur conjuré de 1944, fusillé par les SS en criant « Vive l’Allemagne secrète ! ».

Fascinante figure, ambiguë certes, que celle de ce révolté contre l’apocalypse moderne, et qui marqua des esprits aussi éloignés de lui qu’Adorno et Schönberg.

Christopher Gérard

Benjamin Demeslay, Stefan George et son Cercle. De la poésie à la révolution conservatrice, La Nouvelle Librairie, 72 pages, 9€

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : nouvelle librairie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

25 mai 2022

Le rond de serviette est-il de droite ?

Vers 1967, parut chez Flammarion un amusant pamphlet intitulé Le Complexe de gauche, où les auteurs, Jean Plumyène et Raymond Lasierra, qui avaient auparavant publié un essai remarqué sur « les fascismes français », se plaisaient à définir les grands traits de la psychè progressiste : tuer le père et résister au gaullisme, adorer sa mère et lire Le Nouvel Obs, participer à un réseau structuraliste et mettre fin à l’Homme, etc.

Deux ans plus tard, après le fameux mois de mai, paraissait Le Complexe de droite, à mon sens moins réussi, où les deux mêmes mettaient en évidence quelques caractéristiques droitières comme la lecture de Minute ( !) ou la nostalgie du Père et de l’Age d’or, celui d’avant la TVA - quand les vins n’étaient pas trafiqués, quand les femmes restaient à la maison, etc.

Je ne sais si Richard de Sèze, qui est chroniqueur à Causeur et à L’Incorrect, a lu ces pamphlets d’un autre temps, mais son recueil m’y fait songer. De quoi s’agit-il ? D’un exercice mi-sérieux, mi-farceur, mais en fait moins léger qu’il n’y paraît, où l’auteur se demande ce qui est de droite ou de gauche. Exemple : le mug (ou moque, pour user du vieux terme de marine), où le placer, à bâbord ou à tribord ? De gauche, sans aucun doute, car, même orné d’un profil de monarque, « il ravale, il abaisse, il uniformise, il fait passer la fantaisie du moment pour de l’intelligence. » Idem pour le rond-point, « surcroît incontestable de laideur folklorique, progressiste et contemporaine ». Idem pour le sacrifice humain, ce qui me paraît contestable, car, après tout, les Aztèques n’étaient pas vraiment des adeptes de l’instabilité et du changement…

De droite, la poussière, car « modeste, discrète, loyale et nécessaire ». Le feu de cheminée, en tant qu’ « ascèse, plaisir simple, odorant, lumineux et sonore, une invitation à se réunir sans regarder un écran ». De droite, le paysage, et le nombril, et les lichens et les arbres. Et le très-pérenne plat du jour : le bœuf carottes et son quartier de brie, comparables et archétypaux.

À lire Richard de Sèze, je me suis amusé, j’ai ronchonné en crayonnant la marge de ce guide pratique qui est aussi un traité de théologie politique, et, en fin de compte, j’ai peut-être progressé dans ma connaissance du monde et de moi-même.

Christopher Gérard

Richard de Seze, Le rond de serviette est-il de droite ?, La Nouvelle Librairie, 178 pages, 14.90€

On dit du mal de cet écrivain dans Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : nouvelle librairie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |